北方伟业计量集团有限公司

-

登录 |

-

官方微信 |

-

在线支付 |

- 网站地图

- 产品

- 新闻

- 课堂

北方伟业计量集团有限公司

肉和肉制品营养丰富,含有大量的蛋白质、脂肪、维生素、矿物质以及一些微量元素。是人体良好的蛋白质、必需氨基酸的营养来源,同时也为微生物的生长提供了丰富的营养物质。在肉类食品加工及贮藏过程中,通常会因加工环境及设备污染物污染,加工操作不当,包装容器和材料污染及贮藏条件的改变而引起细菌污染,细菌能够在肉制品表面形成生物膜,使肉类食品腐败变质。生物膜是1种或多种细菌不可逆地附着在肉制品表面上,形成的具有三维结构的细菌膜样物的微生物群落。生物膜形成的动力学过程,主要包括初始可逆粘附、不可逆粘附、形成、成熟和分散等。最近,关于肉类食品中的微生物生物膜引起研究者的广泛关注。肉类食品中的细菌可分为致病性细菌和腐败性细菌,在肉及肉制品表面形成生物膜的细菌种类也存在差异,在冷鲜肉中存在的病原性细菌主要是大肠杆菌,腐败性细菌主要是假单胞菌、不动杆菌等;在熟肉制品中存在的病原性细菌主要是芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌等,腐败性细菌主要是变形杆菌以及一些其它的微杆菌。目前,许多学者对细菌生物膜机制、影响因素,以及对杀菌剂的耐受性、生物和化学方法对生物膜抑制作用等进行深入研究,为肉类食品工业中新型生物膜控制策略的研究提供了借鉴。针对以上研究现状,本文主要介绍肉类食品生物膜的发现、形成机制,致病菌和腐败菌的成膜特点,以及新型的生物膜抑制途径,总结近5年国内外的研究现状,以期为肉类食品生物膜的有效防治提供理论与应用支持。

Costerton等基于对呼吸系统气管感染的细菌群体所引发相关性肺炎的研究结果,首先提出了“Biofilm”(细菌生物膜或微生物生物膜)这一专用名词,得到了国际学术界的认同,从此推动了细菌生物膜成为国内外研究热点。生物膜通常被定义为细菌附着于肉制品表面,建立的具有三维结构的微生物群落,它由多种微生物组成,原核细胞和真核细胞嵌入由微生物群落组成的胞外基质中。EPS主要由多糖、蛋白质、核酸和脂质构成,它们能维持生物膜的机械稳定性,介导其与表面的粘附,并形成粘合的三维聚合物网络,使其互连并瞬时固定生物膜细胞。各种细菌胞外基质组成成分差异明显。当多个粘附的细菌聚合成菌落基质后,群体感应系统开始启动,产生大量胞外基质,与细菌黏结形成微生物菌落。群体感应是细菌进行种内或种间信息交流的一种信号转导机制,能够调控细菌的各种生理生化功能。包括生物膜的形成以及毒力因子的产生等。生物膜中水分含量可达97%,此外还含有细菌分泌的大分子多聚物、吸附的营养物质和代谢产物及细菌裂解产物,如蛋白质、多糖、DNA、RNA和肽聚糖等。对于微生物细胞来说,生物膜是一个庇护所,它可以改善恶劣环境和环境波动对微生物造成的影响,如各种杀菌方式、pH值或氧气变化、抗菌剂的存在以及宿主对生物膜的反应等。

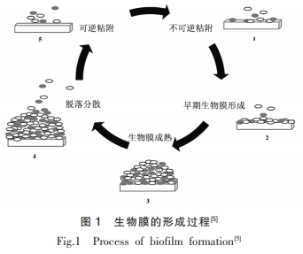

生物膜由复杂的细菌群落组成,大多数细菌不可逆地附着在肉制品表面。生物膜的形成是一个层递、动态的过程,各种不同的物理、化学、遗传、生物作用都参与生物膜的最终成熟。自然界中绝大多数细菌都是以生物膜形式存在的,只有极少数细菌以浮游形式存在。

肉制品表面的细菌生长和生物膜形成可以分为5步:可逆粘附阶段、不可逆粘附阶段、早期生物膜形成阶段、生物膜成熟阶段和生物膜分散阶段。

生物膜形成始于浮游细菌附着于肉制品表面,通过范德华力、疏水相互作用和静电力在细菌和肉制品表面之间进行可逆粘附。细菌通过其表面附属物(如鞭毛、菌毛和细胞外聚合物等)可逆地粘附在肉制品表面。

随着微生物细胞的繁殖,产生以多糖和蛋白质为主要成分的EPS,EPS使生物膜更牢固地附着,并以不可逆的方式固定在肉制品表面。

细菌细胞紧密生长,开始向周围环境分泌聚合物基质,并进一步变成离散的细胞群体,形成早期生物膜。

小菌落聚集成大菌落,形成完全成熟的生物膜结构。

成熟的生物膜细胞脱落分散成浮游细胞或形成新的生物膜。

生物膜的实际形成机制尚不明确,未来几年依旧是科学研究的热点问题,然而生物膜的组成及其作用机制与微生物的抗性和毒力密切相关。

近年来,细菌生物膜引起了食品界的广泛关注。据估计,80%的微生物感染与生物膜有关,微生物能够在许多食品工业领域形成生物膜,如肉制品加工、乳制品加工、新鲜农产品加工、家禽加工和酿造业等。尤其是肉类食品,由于生产链条长,环节多,不能完全封闭式、自动化生产,更加重了微生物污染的可能,导致严重的卫生问题以及由于食物腐败导致的经济损失。

肉类食品中的主要病原性细菌包括沙门氏菌属、单核细胞增生李斯特菌、金黄色葡萄球菌、出血性大肠杆菌0157:H7和嗜热性空肠弯曲杆菌等;主要腐败菌包括乳酸杆菌、假单胞菌、不动杆菌、热杀索丝菌、莫拉氏菌、明串珠菌和变形杆菌等。在冷鲜肉中所存在的病原性细菌主要是大肠杆菌,腐败性细菌主要是假单胞菌、不动杆菌等;在熟肉制品中存在的病原性细菌主要是芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌等,腐败性细菌主要是变形杆菌以及一些其它的微杆菌。不同肉类食品中存在的细菌种类如表1所示。

沙门氏菌(Salmonella.spp)是革兰氏阴性棒状杆菌,在肉类、家禽和蛋制品等动物源性食品中最为常见,约占50%~75%。沙门氏菌具有附着、定植以及在各种食品和食品接触面上形成生物膜的能力,从而有助于增强其在宿主和非宿主环境中的抗性和持久性。现在人们普遍认为,像沙门氏菌这样的食源性病原体可能主要以生物膜的形式,在固体表面生长,它们大多数的生长环境是在自然环境和食品工业环境中,而不是浮游环境。沙门氏菌等食源性病原体的生物膜广泛存在于各种食品加工场所,包括鱼类加工、家禽、乳制品和即食食品等。形成的生物膜很可能造成持久性的污染,破坏食品安全,危害人类健康。阐明调节肠道沙门氏菌生物膜形成过程的环境信号网络已成为近几年的研究热点。沙门氏菌形成的生物膜可以抵抗环境压力和杀菌剂等,在食品工业中很难清除,目前有关沙门氏菌生物膜的控制主要集中在一些存在于标准实验室生长条件下的沙门氏菌生物膜,有关在肉类加工环境中去除生长在肉类食品中的沙门氏菌生物膜的研究较少。因此需要研究新型、高效的方法来抑制肉类食品中沙门氏菌生物膜的形成。

单核细胞增生李斯特菌(Listeriamonocytogenes)能够引起李斯特菌病,这是一种能威胁孕妇、新生儿、老年人等免疫功能低下者生命的疾病。单核增生李斯特菌在自然界中广泛分布且能够在低温下存活,在4℃条件下3h内便可附着在肉制品表面,24h后能够形成稀疏集群的生物膜。研究表明,单核增生李斯特菌可以与革兰氏阴性菌或革兰氏阳性菌一起形成混合菌种生物膜,物种间的相互作用,使单核增生李斯特菌生物膜的形成以及对抑菌剂的抗性高度依赖于环境和细菌种类。单核细胞增生李斯特菌在食品中广泛存在,并且李斯特菌对干燥、紫外线、辐照和杀菌剂具有持久的抵抗性,因此肉制品及肉制品生产设备中李斯特菌形成的生物膜需要持续控制。由此看来,更好地了解李斯特菌的特性、环境影响因素以及毒性因子与宿主易感性的相互作用,对于更好地控制李斯特菌生物膜的发生是有必要的。

声明:本文所用图片、文字来源《中国食品学报》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

登录后才可以评论