北方伟业计量集团有限公司

-

登录 |

-

官方微信 |

-

在线支付 |

- 网站地图

- 产品

- 新闻

- 课堂

北方伟业计量集团有限公司

食品中天然存在的或在后期加工中添加的生物活性物质,如多酚、类胡萝卜素、维生素、矿物质、益生菌、酶等在改善食品的风味、营养价值、质构、感官等方面发挥着重要作用。但是,这类物质的水溶性或化学稳定性通常较差,在储藏过程中或经过人体消化道后,经光、热、酶或酸作用,常常失去其应有的生物活性。目前,以乳液、凝胶、脂质体、微凝胶等为代表的传递体系,能够显著改善生物活性物质的化学稳定性或在水中的分散性,已被广泛应用于食品工业中,大大提高了产品的附加值。微凝胶与凝胶有许多相似之处,例如,在结构上都具有柔软、易变形、多孔的特点,并且均能在外界刺激(如改变环境温度和pH)下溶胀或收缩。但是,微凝胶的尺寸要小得多(0.1~1000um),易于与其他食品原料混合;并且避免了对生物活性物质的过度保护,有利于部分功能因子在胃肠道中释放率和生物利用率的改善。

简言之,微凝胶是通过生物聚合物分子(蛋白质或多糖)间的交联形成三维网络结构,同时保持大量的溶剂分子,尺寸在0.1~1000um的颗粒。聚合物分子间依靠共价键、疏水相互作用、氢键、范德华力或离子键形成一定孔径的网状结构,从而达到保留水溶性生物活性物质或乳化油滴(含脂溶性生物活性物质)的目的;凝胶基质将生物活性物质与外界环境隔绝,有效降低了生物活性物质的变性失活。本文结合近几年微凝胶研究进展,综述微凝胶的制备方法、理化性质和应用,从而为以微凝胶为载体的保健食品开发提供参考。

一、微凝胶的制备

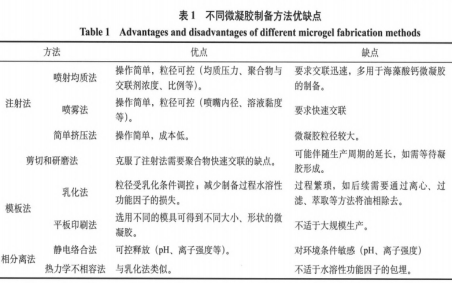

按照聚合物交联与液滴(或颗粒)形成的先后顺序,微凝胶的制备过程可分为自下而上法(先分散后成胶)和自上而下法(先成胶后分散)。通过均质、雾化、针头挤出等手段能够获得不同大小的液滴或颗粒。聚合物网络结构的形成依赖于各种共价键或非共价键,例如经Ca2+诱导的海藻酸钠分子间存在离子键;经酸诱导的预变性乳清分离蛋白间存在疏水相互作用和二硫键;加热后再冷却的明胶分子间氢键、疏水相互作用以及静电相互作用明显增强;经热诱导的甲基纤维素分子间存在疏水相互作用;经酶(转谷氨酰胺酶)或京尼平(Genipin)作用后的蛋白质分子间存在共价交联等。

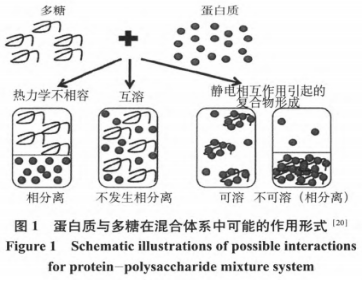

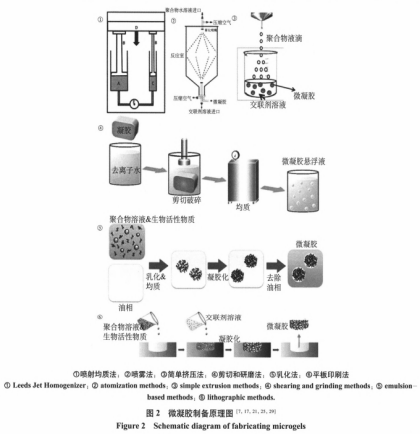

微凝胶的制备方法按原理不同可大致分为注射法、剪切和研磨法、模板法、相分离法等,表1总结了不同方法的优缺点。喷射均质法的原理如图2-①所示,A、C两个圆柱形容器中分别盛有聚合物溶液和交联剂溶液,活塞B在压缩空气,的作用下推动AC中的溶液通过小孔E,此时液体的流动速度能够达到300m/s以上,形成雷诺数>105的湍流。在高湍流条件下,空穴、剪切、撞击等效应将导致两种溶液在小孔相遇形成交联的同时,制备出粒径较小的微凝胶。静电络合法通过两种或两种以上聚合物间的静电吸引力而相互聚集,如阴离子多糖与带正电的蛋白质、带正电的壳聚糖与带负电的蛋白质等。热力学不相容法利用两种聚合物(如酪蛋白酸盐和果胶)间的空间位阻效应在水溶液中自发的分成两相,经过剪切、均质等步骤形成W1/W2乳液,其中体积分数较大者为连续相,较小者为分散相;通过适当的诱导,分散相能够交联形成微凝胶。后两种方法(静电络合法和热力学不相容法)多是对蛋白质与多糖在不同条件下相互作用的利用,如图1所示,蛋白质与多糖间的相互作用可参考其他相关文献。其他方法的制备原理见图2。

注射法的特点是要求聚合物分子在接触交联剂时能够快速交联,多常用以海藻酸钙微凝胶的制备。在海藻酸钠与Ca2+接触的瞬间,通常是液滴的外层已形成凝胶结构,而内部仍为溶胶状态;因此,新鲜制备的海藻酸钙微凝胶仍需在Ca2+溶液中保持一段时间完成“固化”。

声明:本文所用图片、文字来源《中国食品添加剂》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系

伟业计量现推出铜锌铅镉混标,水质铅、水质镉等标准物质,可作为工作标准用于日常分析和检测,检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。质量保障,且全部现货供应,欢迎选购!

了解更多> >伟业计量研发团队要开课啦!根据伟业客户要求和专业技术人员统计,拟定以下课程列表。本课程主要针对检测行业老师常遇到的问题进行解答,旨在实现教育资源共享,增进学术交流,欢迎大家报名学习!课程详情可咨询在线客服或拨打热线电话: 4000-999-322。

了解更多> >随着“5·20世界计量日”的到来,2024年5月17日,伟业计量诚邀您参加江西省计量协会 · 江西省计量测试学会主办的“520世界计量日”活动。此活动设置仪器设备展览活动,为计量器具、科学仪器和实验室行业打造一次全面的展示和交流的平台,助推我国科学仪器行业发展。届时,伟业计量携自主研制的国家一级生物基体类标准物质、有机/无机类国家二级标准物质和微生物质控品等盛装出席,诚邀您的到来!

了解更多> >通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

登录后才可以评论