北方伟业计量集团有限公司

-

登录 |

-

官方微信 |

-

在线支付 |

- 网站地图

- 产品

- 新闻

- 课堂

北方伟业计量集团有限公司

2.4 中国土壤环境监测领域专利的研究发展趋势

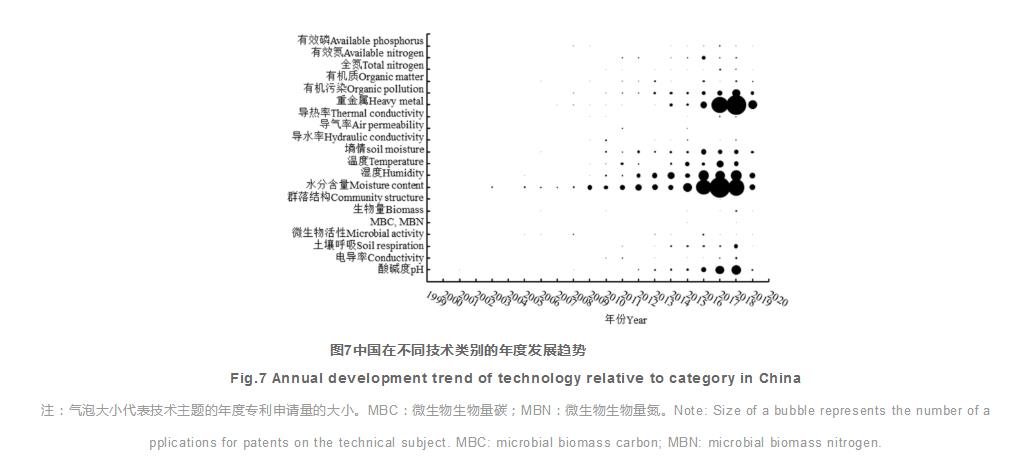

图7列出了中国在G01N分类下主要技术主题的发展趋势。根据图7可以看出土壤环境监测装备领域在G01N下的演变趋势分为三个阶段:2000—2010年、2011—2014年、2015—2019年。2000—2010年,研究主题主要集中在水分含量的监测,水分或墒情监测的专利申请量约占总专利申请量的四分之三,前三名的申请人分别为中国农业大学、中国科学院南京土壤研究所和中国科学院沈阳应用生态研究所。导水率、墒情、温度、湿度的监测在2010年数量增多。2010年之前的土壤环境监测主要为土壤物理相关指标的监测,这一阶段国内最早的土壤重金属和有机污染物监测相关的专利申请分别始于2007年和2008年,分别为北京农业信息技术研究中心和上海交通大学发明的一种便携式土壤重金属分析仪(ZL 200710175770.X)和监测土壤重金属与多环芳烃复合污染的方法(200810042486.X)。

2011—2014年的土壤环境监测装备涉及的领域增多。水分含量、湿度、温度、墒情的监测数量保持上升趋势,水分监测仍然是土壤环境监测领域的研究热点。该时期重金属、有机污染的监测装备数量不断增多。土壤有机质、全氮、有效氮、有效磷的监测装备数量相对较少,年分布均匀。2015—2019年,土壤重金属监测装备数量大幅增加,至2018年其数量处于领先地位,土壤有机污染监测装备数量亦呈现快速上升趋势,可见近几年土壤重金属和有机物污染监测装备的关注度很高。土壤水分方面的监测装备数量保持增加,数量大。土壤养分方面的监测装备所占据的比例逐渐下降。土壤pH的监测装备数量快速增多,2016—2018年稳定在峰值水平。微生物生物量碳氮、微生物群落结构的监测装备数量较为落后,土壤呼吸的监测装备数量逐渐增多。但总体而言,土壤生物指标方面的监测装备数量较少。

3 讨 论

3.1土壤环境监测装备领域专利发展现状与趋势

专利申请数量是技术产出的直接反映,土壤环境监测装备专利的全球地域分布显示,美国、日本、德国是较早申请专利的国家,具有较高影响力,中国是该领域专利数量最多的国家,中国、美国、日本和德国是该领域专利的主要申请国家(图1)。通过对土壤环境监测装备专利技术生命周期的分析,2008年至2017年处于专利申请快速增长期,说明目前我国正处于土壤环境监测装备技术的发展期,此时是该领域相关企业或战略投资者加大研发投入,进行战略布局的绝好时机。

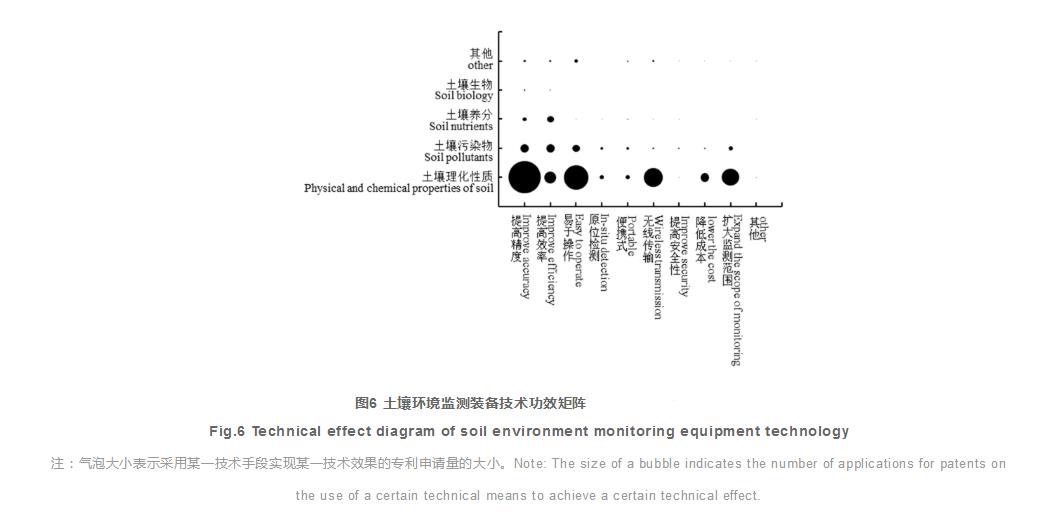

中国土壤环境监测装备专利所涉及的技术分类主要包括土壤物理性质、化学性质、养分、污染物、生物指标的监测(图3~图6)。土壤物理性质监测装备专利数量占绝对优势,土壤污染物监测装备专利数量保持快速增长。重金属监测技术专利量近三年急剧上升,土壤环境监测装备的研发主题正从较为单一的水分含量扩展至污染物、养分含量、生物量等多个指标和方向,并且研究人员对于污染物监测关注度日益增高。同时,智能化、便携式的原位监测装备专利数量也有明显增加。

冯杰[21]指出我国土壤环境监测存在如下问题:起步晚、成型慢、无体系;研发力量不足,高端研发人才匮乏;缺乏先进设备的配套。近些年来,随着信息技术的发展,越来越多基于物联网的智能系统已经应用于农业生产,一些研究者利用物联网(IoT)相关技术开发出农田土壤环境监测实时系统,通过无线传感器网络(WSN)与第四代移动通信及其技术网络(4G)相结合,实现农田土壤温湿度、盐碱度、pH等土壤环境信息的自动化采集与存储。

例如,一种基于NB-IoT(窄带物联网)的土壤参数检测系统(ZL 201720257294.5)的实用新型发明,将NB-Iot技术与土壤温度、水分、pH等因子的传感器结合,以实现运行成本低、监测信息发布及时可靠、无需额外电源供应等传统的传感器不具备的优点。原位监测可实现快速、非破坏、大面积地监测土壤污染物,实验周期短,目前研究热点有便携式X射线荧光光谱技术、高光谱遥感探测技术、生物发光技术(针对无机物)、便携式气相色谱-质谱联用仪(GC-MS,针对有机物) 技术等,但技术大多处于定性或半定量化试验阶段,研究思路可借鉴,大面积推广应用仍需验证[3]。因此,亟需研发和推广具有完全自主知识产权的高精度、集成化、智能化的土壤多参数快速检测技术或装备,加强核心硬件开发和集成技术的研究,发展土壤多参数同时测定的高效方法,研制土壤多参数原位或现场快速检测装备,为及时掌握土壤环境质量状况提供坚实的技术和装备支撑。

3.2土壤环境监测装备领域产业化状况与发展

中国排名TOP10 的土壤环境监测装备专利申请机构均为高校和科研院所(图2),这表明我国在该技术领域仍处于基础研究阶段,产业化程度低。也说明我国在该领域的产学研合作不足,研究成果无法得到及时、有效推广应用;同时,这也反映了我国土壤环境监测装备领域的企业缺乏自主创新能力,缺少与科研机构的有效合作机制,研发与产业化存在较为明显的脱节。促进土壤环境监测装备领域产业化的快速、健康发展,需要高校和科研院所、企业以及政府等多方面的协同合作。

为此,中国高校和科研院所应注重专利等知识产权成果的管理和运营,拓宽专利的技术布局,加强同企业合作,提高专利市场转化率。建议我国在该领域技术实力较强的高校、科研院所抓住当前全国科技体制改革大背景下,重视校企合作和科技成果转化的有利时机,积极寻求拓展和加强与企业的合作,及时将院校的科研成果应用到设备领域产业化中,加快国家创新驱动发展的步伐。农业农村部目前已经初步建成国家农业科学观测监测网络,包括对土壤、水、肥、气象等关键要素的长期系统动态监测,为推动农业科技创新提供数据支撑并为灾害预警提供依据。农业农村部自2017年启动实施农业基础性长期性科技工作以来,已构建了11个数据中心、456个观测试验站、4万多个生态环境国控监测点,形成了实验观测和定点监测相结合的网络体系[23]。企业应该鼓励研发创新投入,提高科技竞争力,加强与高校和科研院所的合作,推进相关技术成果转移转化。同时,政府也应出台相关政策,营造促进成果产业化的环境氛围,积极引导校企合作,鼓励协同创新。例如,以设立技术转化扶持资金、借助技术市场和技术转移集团等政策促进校企合作和科技成果的转移转化。

3.3中国土壤环境监测技术与装备发展展望

纵观国际及国内发展趋势,中国土壤环境监测主要面临以下挑战与机遇。第一,原位、在线监测技术与装备的发展与升级。目前我国缺少同时监测土壤养分、土壤碳、土壤盐分、重金属、有机物污染物以及总体反映土壤环境质量的土壤多参数监测装备。例如土壤有机碳、总氮、活性碳、微生物生物量碳、微粒有机碳、β-葡糖苷酶等均为构成土壤碳的重要指标,对以上指标的集成监测鲜有报道。此外,多数土壤环境监测装备基于实验室内完成,应发展可移动、原位监测装备,实现野外土壤环境数据的在线、实时监测。一方面,可利用农业遥感卫星技术发展遥感监测装置,具备光学与微波结合,实现对相同地物在相同时相下综合特征的获取,得到具有较高时空一致性的数据。同时,可充分利用我国在公共通讯网络(5G、NB-IoT)、电子与通讯产品设计与生产、大数据与人工智能等领域的技术优势,并将其转移转化至土壤环境监测设备的研发中来。未来我国的土壤环境监测装备发展应积极围绕国家的战略发展需求,合理规划产业布局、积极培养扩大市场。依据目前我国环境、农业、国土资源等的重点需求,针对性地开发快速、高灵敏、小型化、低成本、自动监测技术和设备以及与遥感尺度相匹配的新型监测装备,突破土壤环境监测的信息采集与物联网关键技术,研发具有自主知识产权的土壤多参数环境监测设备,构建技术先进、性能可靠、高精度、多尺度的土壤监测体系,实现“天地空”一体化的综合土壤环境质量的高精度快速监测与精细化管理,是急需突破的关键技术问题。

第二,加强获取的土壤监测数据的融合和解译。土壤环境数据的采集与收集、更新与扩充、分析与融合是现代土壤环境监测技术发展的重要方向。挖掘获取的数据信息,结合土壤物理、化学及生物属性数据,综合评估土壤可持续性、土壤退化度、土壤利用率及土壤环境评估指标,为土壤管理和土地利用的决策提供基础支撑。以美国为例,在获取多方位土壤监测数据后,通过其土壤管理评估框架(SMAF) 和土壤健康综合评价工具模型(CASH)进行数据融合和分析,并建立大尺度数据库,建立CASH 模型并根据数据量递增进行模型更新和优化,构建美国环境土壤综合指标, 实现土壤环境质量的长期宏观检测与精细化管理。由联合国粮农组织建立的世界土壤数据库HWSD 和全球连续的土壤数据集SoilGrids 提供了包括土壤有机质含量、土壤 pH、土壤堆积密度等理化属性数据,并且汇总了基于遥感数据所计算的温度、降水、气候等数据,目前已被应用于土壤生物量动态变化、生物多样性与生态系统功能关系等研究工作中。未来的发展同时应推进土壤环境监测技术与数据的标准化,并加强监测信息与资源开发、大数据挖掘、与知识服务关键技术更加紧密的结合,从而构建技术先进、性能可靠、高精度、多尺度的土壤监测体系,实现土壤环境质量的高精度快速监测与精细化管理。

第三,土壤生物指标监测装备的发展。土壤微生物种群是土壤转化过程不可或缺的媒介,土壤生物种群在土壤保护和退化乃至生态系统中均起到重要作用,在提高高产优质作物的养分有效性、保护农作物免受病虫害与杂草侵害、对抗环境因素如干旱等方面的生物指标应加强研究,如通过生物传感器、生物探针等监测技术实现土壤环境监测与评价。目前,我国已在部分环保城市建立一些大气环境和水环境的自动监测站点。随着监测手段的不断发展与监测领域和范围的不断扩大,未来土壤环境监测应提高设备的信息化、集成化水平,在数据交换共享、信息化跨界融合方面需要进一步加强,与大气、水环境监测信息有效结合,满足环境质量综合管理监测需要,提供更全面、更准确、更实时的土壤监测数据,打造国家或区域土壤环境监测的技术共享和交流平台。

4结 论

2000—2019年间,我国土壤环境监测装备领域技术发展呈突破式发展,该技术处于生命周期的发展期。全球土壤环境监测装备的技术主要集中在G01N领域,中国在G01N技术领域的专利呈现持续快速增加的趋势。近年来,技术研发的趋势表现为监测指标从传统的土壤肥力指标向污染物和生物指标拓展,便携式、智能化的原位监测装备受青睐,定性与定量结合的检测装备也得到关注。我国排名TOP10 的土壤环境监测装备专利申请人均为高校和科研院所,缺乏具有自主创新能力的企业,成果的转化效率较低,亟需加强产学研用联合攻关及合作研发,突破土壤环境监测关键技术,构建技术先进、性能可靠、高精度、多尺度的土壤监测装备与体系,实现我国土壤环境质量的高精度监测与精细化管理。

声明:本文所用图片、文字来源《土壤学报》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系

2018年12月24日下午5:30,奥科集团在多功能会议室召开表彰大会,庆祝伟业计量成功申报77种国家二级标准物质。奥科集团董事长肖征、总经理周婷婷、董事肖航、副总经理方钰、副总经理胡小青及全体员工参加本次表彰大会。

了解更多> >亚硝酸钠是一种食品添加剂,常加到食品中,以增进食品色泽和风味,并有抑制微生物的防腐作用,有助于保持食品的营养价值和延长保质期。但食用亚硝酸盐含量较高的肉制品、腌制蔬菜等容易引起食物中毒,长期食用甚至会诱发消化系统癌变。在GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》对肉制品中亚硝酸钠的含量有明确规定。

了解更多> >通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

登录后才可以评论