北方伟业计量集团有限公司

-

登录 |

-

官方微信 |

-

在线支付 |

- 网站地图

- 产品

- 新闻

- 课堂

北方伟业计量集团有限公司

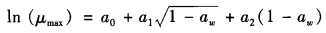

Gibson模型是第一个专门为霉菌开发的模型,Gibson等发现真菌生长速率的对数与(1-aw)的平方根呈抛物线关系,所以将多项式模型应用于黄曲霉的生长。

式中:μ为菌落生长速率;a0、a1、a2为3个需要估计的参数。

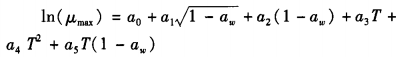

Tassou等研究环境温度(25℃)和选定温度(45、55℃)下的高静水压力对火腿中金黄色葡萄球菌的灭活动力学建模,在Gibson模型中增加温度变量。

式中:a0、a1、a2、a4、a4为3个需要估计的参数。

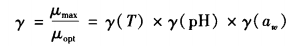

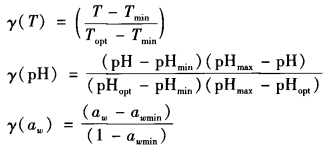

Gamma Concept模型由Zwietefing等提出,认为影响微生物生长速率的各种因素可以通过单独效应的乘积来组合。使用这种方法的优点是,对于确定影响生长速率每个变量,可以通过分离各种变量的影响来计算相对效应。这个模型有一般形式:

其中给定变量的相对影响可以通过该变量的gamma因子来描述:

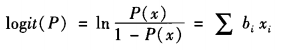

当实验目标是观察在特定条件下微生物是否生长时,即可采用概率模型来进行拟合。概率模型在很多情况下可确保食物不受微生物污染至关重要,尤其适用于涉及病原微生物或者产毒微生物污染的情况。概率模型允许在各种条件下预测特定事件(例如微生物的生长和毒素的产生)是否可能发生,其中增长概率模型是根据特定时间点在整个实验设计中“增长/无增长”响应的比例构建的。

Logistic回归模型是判断菌株增长/无增长边界的有用工具,将事件发生概率Y与条件变量进行关联。

式中:xi为因子变量(T,aw,pH,…);bi为要估计的常数。

现阶段对于模型的应用大多集中在产品的储藏阶段:真菌的动力学模型、外界条件影响的二级模型、毒素积累模型以及产毒概率模型。目前人工模拟的储藏实验一般通过控制粮油食品储藏环境中的温度和湿度来控制微生物的生长以及毒素的产生。通过人工模拟储藏实验能对实际微生物的生长和产毒的情况进行准确预测,以达到预警的目的。对于产品的加工阶段由于没有合适的可控外界条件,因此目前加工阶段关于模型的研究还较少。

小麦在储藏中更易滋长霉菌,最容易感染呕吐毒素(DON)和玉米赤霉烯酮(ZEN)等真菌毒素。彭坚等以小麦为基质建立了黄曲霉在小麦贮藏段的初级和二级模型,分别利用Gompertz模型、Logistic模型对黄曲霉在小麦中生长曲线进行拟合,通过t检验和F检验发现Gompertz模型拟合效果更好,符合黄曲霉生长规律。利用Ratkowsky方程拟不同温度下黄曲霉生长二级模型发现先R2相关性比较好,达到0.99以上。

玉米是我国三大粮油食品品种之一,其在储藏期间极易遭受灰绿曲霉和黄曲霉的污染,短期内可能发生霉腐变质现象。岳晓禹等进行温度对储藏玉米中霉菌生长动力学模型构建,以储藏玉米霉菌为研究对象,在不同储藏温度、不同时间条件下用修正的Gompertz方程拟合腐败霉菌的生长动力学模型,采用修正的线性Arrhenius-Davey方程和二阶多项式方程拟合温度对玉米中霉菌生长的比生长速率和迟滞期的影响,通过模型验证表明修正的线性ArRhenius-Davey方程可以较好描述、预测不同温度对玉米中霉菌的比生长速率和迟滞期的影响。

房保海等在不同温度和相对湿度条件下对花生中的黄曲霉菌株生长特性进行测定,并采用Bohz-mann和Logistic模型对其生长曲线进行拟合,结果表明在适宜温湿度条件花生黄曲霉生长曲线更适合用Bohzmann模型拟合。

Yue等在大米干燥过程对大米黄曲霉增长率和迟滞期影响的建模研究中,利用Baranyi&Roberts模型较好地拟合了黄曲霉在大米中的生长曲线,利用线性Arrhenius-Davey模型描述不同水分活度下黄曲霉生长速率和迟滞期,通过模型验证具有较高的R2和较低的MSE值,模型具有良好的拟合度。利用二阶多项式模型来拟合温度和水分活度对生长率和迟滞期的共同作用,通过模型成功预测出该类大米中黄曲霉生长的最适温度,对水稻的贮藏保鲜至关重要。

Mousa等以抛光大米和糙米为基质,通过控制温度和水分活度来对2种不同基质条件黄曲霉径向生长速率和黄曲霉毒素的产生分别进行建模分析。通过Baranyi模型较好地拟合菌落半径随时问变化模型,利用线性Arrhenius-Davey模型和多项式模型拟合温度和%对黄曲霉生长速率的影响,并通过独立的实验数据对模型加以验证,结果表明线性Arrhenius-Davey模型是抛光大米和糙米上黄曲霉生长速率的最佳预测模型,预测黄曲霉的最适生长温度为30℃。

Matin等研究温度、湿度等外界条件对开心果贮藏的影响,人工模拟不同温度、水分活度对开心果中的黄曲霉生长影响进行建模分析。利用Davey模型、Gibson模型、一般多项式模型、多因子cardinal模型和改进的cardinal模型五种方法评价黄曲霉径向生长速率μR对环境的响应值。通过均方根误差(RMSE值)判断发现cardinal模型对黄曲霉的径向生长速率拟合度较高。同时利用改进的cardinal模型(减少观测实验值数量)拟合的同时发现预测值更接近于观测值,但因为存在偏差估计,r 2只有0.67而多因素cardinal模型r 2为0.78。改进的cardinal模型是基于减少的实验观测点开发的,从而使验证步骤的预测烦琐程度得到改善。

Battey等利用Logistic回归模型预测腐败霉菌生长概率,以0、1进行赋值。0代表无霉菌生长,1代表有霉菌生长。发现pH、可滴定酸度、糖含量、苯甲酸钠和山梨酸钾水平都是影响霉菌随时间存在生长可能性的重要因素。该Logistic回归模型针对14种新条件进行了验证,并预测了8周后霉菌的生长状况,准确度超过96%。产品开发人员可以使用该模型来预测即饮饮料中的霉菌生长状况。

Marin等将概率模型首次应用于霉菌毒素的积累,在不同水分含量和贮存温度条件下预测从开心果中分离出的A.carbonarius菌株的生长和OTA生产边界。在评估水分含量对辣椒中黄曲霉生长的影响利用logistic回归模型对黄曲霉生长边界进行预测,结果表明,将辣椒或者辣椒粉的水分含量保持在30%以下,黄曲霉生长概率低于50%,辣椒含水量低于1%时,黄曲霉不生长。

Lindblad等在温度10-25℃,水分活度0.77-0.95条件下对谷物接种疣孢青霉孢子展开谷物贮藏实验。通过检测青霉菌代谢产物OTA的水平是否超过法定限制5 mg/kg同时根据检测值将疣孢青霉生长观察值定值0或1。即0代表不生长,1代表生长。在不同的温度和水分活度条件下,谷物疣孢青霉菌落达到一定数量时,利用Logistic回归模型计算超过法定限度的概率,通过模型有效地将谷物霉菌生长与产毒结合起来。

粮油食品供应链链条长环节多,危害物种类多,产生机理复杂。霉菌毒素可以在田间以及仓库贮藏期问产生,并且不同的气象条件、种植环境以及农艺技术等都会影响霉菌的生长及其次级代谢产物的产生。由于其危害物产生机理的复杂性,源头控制危害物难度较大,因此宜采用预测模型的方式对关键环节如贮藏阶段、加工环节等进行优化。

而目前对于预测模型研究存在的主要问题是模型数据源不完整,覆盖不全面。以小麦真菌毒素模型构建为例,模型的构建不可能针对于所有的小麦品种,只能针对于特定区域小麦品种进行分析。同时预测模型的可信度和精准度也存在风险。现今大多数微生物模型的拟合都集中在实验室基础上进行仿真模拟,针对相应食品基质或者对应基质培养基来进行,但是经研究发现两者拟合出的数据存在较大差别,后者拟合模型普遍存在可信度低的问题。且实验室基础的模型拟合只能是在有限的条件下,基于所获得的有限数据基础上的拟合,数据的不足是制约模型拟合精准度的最大难题。目前只能通过尽可能多的获取数据来进行模型构建,但大量数据的获取和数据库的构建本身就是难度很大的挑战。

目前粮油食品中危害物的预测模型还主要是集中在对危害霉菌的生长预测模型研究,霉菌产毒素积累预测模型、产毒概率模型研究还比较少。今后应重点关注毒素预测模型,通过毒素含量及特定条件下的产毒概率直观地反映食品的安全状况。现阶段对粮油食品加工过程中真菌毒素消减规律及加工阶段毒素模型研究还较少。未来需要对加工阶段的某些关键点进行大量模型参数拟合研究,以通过模型对加工阶段的关键参数进行控制改进,尝试进行加工环节的预警溯源分析。同时模型本身的构建基于大量实验数据的获取,这在实验室研究基础上是比较棘手的问题。因此只有通过在粮食食品供应链各环节中大量获取真实有效的数据才能建立起较完整的粮油产业供应链微生物预测模型,这对建立适合我国国情的微生物预报体系具有极其重要的意义。

声明:本文所用图片、文字来源《中国食品添加剂》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系

实验室作为教学活动和科学研究的主要场所,是学校重要的组成部分,同时也是科研创新体系的重要组成部分。随着国家对职业教育的重视程度不断加大,以及国家社会治理体系现代化的不断深入,国内高校实验室建设经费不断增加,实验室硬件条件和管理体系都在不断升级,对这些实验室而言,如何保证其安全是非常重要的,也是所有一切教学和科研的底线,实验室安全工作做好了能促进教学和科研的良性发展,实验室安全建设包含的范围和内容比较广泛,大体可以包含实验室安全教育、基础设施建设、监管等

了解更多> >综述了微生物测量的需求和国内外微生物计量研究的发展现状。重点介绍了微生物精准测量技术研究和微生物标准物质的研究进展,结合实际案例详细介绍了微生物计量在食品安全、生物制药、生物安全防护性能评价等领域发挥的重要技术支撑保障作用,并展望了微生物计量技术未来的发展趋势,旨在为后续微生物计量研究提供一定的参考与借鉴。

了解更多> >致病微生物污染是全球性的食品安全问题,特别是国外的食品安全事件大多是由微生物致病菌导致,而我国因很多菜品需要高温加工,大大降低了致病微生物的污染几率。但是,据国家卫生与健康委员会统计数据显示,近10年来食源性致病微生物仍然是引起食源性中毒的主要原因,同时也是我国食品安全的核心问题。

了解更多> >作为计量科学的重要组成部分之一,微生物计量研究虽然起步较晚但发展非常迅速。历经近十年的不断探索和研究,中国计量科学研究院已经研究建立了微生物精准测量方法和计量标准,并在国际计量局物质的量咨询委员会(CCQM)、亚太计量规划组织(APMP)和亚洲标准物质联合研发组织(ACRM)上积极主导微生物国际对比项目,还与菲律宾、白俄罗斯、泰国、韩国等周边和一带一路沿线国家开展微生物计量的培训和交流,我国微生物计量研究在国际上的影响力已经初步显现。

了解更多> >细菌种群在土壤健康和植物的生长中起着重要作用,而作物的连作对其有着显著的影响。为探明百香果连作对土壤细菌群落结构和多样性的影响,本研究以种植‘台农1号’百香果1年(TF)、2年(TS)、3年(TT)、4年(TFo)及0年(撂荒地,TZ)的土壤为材料,利用Illumina 高通量测序技术对不同种植年限土壤细菌群落结构及多样性开展分析研究。

了解更多> >通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

登录后才可以评论