北方伟业计量集团有限公司

-

登录 |

-

官方微信 |

-

在线支付 |

- 网站地图

- 产品

- 新闻

- 课堂

北方伟业计量集团有限公司

食品添加剂事关食品安全,涉及群众的切身利益,对其加强监管已成共识。当前,涉及食品添加剂的违法犯罪屡禁不止,再加上食品添加剂的“家族”不断扩编,食品添加剂的监管任务日益艰巨。考察当前食品添加剂的监管机制,提高监管实效,保证食品添加剂合法合理使用,切实维护食品安全,尤为必要。

一、当前食品添加剂监管机制的现状

当前,我国食品添加剂监管机制是南政府统筹,各职能部门分工协作,对食品添加剂的生产、经营及使朋进行分段监管,以预防为主、防打并举并注意发挥社会力量作用的监管机制。

从监管主体看,从中央到地方都有不同的行政机关分担不同的职责。各级政府对本行政区域的食品添加剂的监管负总责,其职能部门包括卫生、质检、工商、农业、食药等行政机关依法承担各自职责。国家机关作为监管力量从整体统筹到分工负责都有法律法规及其他规范性文件的明确规定。

从监管模式看,现有立法及政策将食品添加剂的监管明确为生产环节、经营环节及餐饮业使用环节的监管,表现为由生产到使用过程中的分段监管模式。正如有论者指出,我国对食品安全的监管模式是分段监管模式,即实行的是同家食品安全委员会统筹指导下的各部门负责食品不同环节的监管。

从监管方针看,我日对食品添加剂的监管重视预防,从添加剂的生产资质、生产条件、出厂检验到经营环节的采购查验、储存规范等进行的细致规范凸显预防理念。当违法违规生产经营、使用食品添加剂时,会依法承担相应的行政、刑事法律责任,体现了打击和制裁的监管方式。可以说,对食品添加剂的监管是一种事前预防、事中规范、事后制裁的“预防为主、防打并举”的全方位监管。

二、食品添加剂监管机制存在的主要问题

当前,我国食品添加剂监管效果较好,有力地维护了食品安全,保护了群众的利益,形成了一定的严管、严打态势,但目前监管机制尚存在一些问题,一定程度上影响了监管实效,主要表现在以下几个方面。

1、监管力量方面

目前,食品添加剂的监管由政府统筹,各职能部门分工负责、各司其职。监管主体呈现出多元化,但各监管主体负有本机关的法定职责,只能在自己的“责任田”里活动,对于属于其他部门的监管职责,不能进行相应的监管,而只能保持谦抑,否则即为越权行为。执法实践中若一机关发现违法行为,只能进行职权范围内的处理,而无法就相关线索去超越职权追根溯源,或就违法行为进行全过程监管,除非构建有高效的信息通报互享及执法协作、协调联动机制,否则,极易造成监管不力、重复执法、推凑扯皮、管辖混乱等不良情况。

此外,行政监管力量之外的社会媒体、一般公民等社会监督力量囿于食品添加剂违法行为的隐蔽性、检验的技术性及其损害的非显现性,很难在反食品添加剂的斗争中,与行政监管力量形成合力。另外,基层监管单位及执法人员素养存在不足,执法能力、严格执法、依法执法存在问题,进而影响执法监管实效。食品添加剂“非法添加问题之所以更严重,在于监管很难真正有效落实到食品企业。

2、监管依据方面

在食品添加剂监管领域,由于监管主体较多,而监管主体大都具有行政立法及制定行政规定的权力,因此,食品添加剂的监管依据较多,既有中央立法,也有地方立法;既有行政立法,也有人大立法;既有一般立法,也有专门立法;既有广义的法律,又有政府红头文件。众多的监管依据必然存在基于部门利益、地方利益等的保护而存在若干冲突,同时使监管主体疲于应对,出现法律适用困惑。

目前,食品添加剂监管的高位阶的立法主要有法律《食品安全法》、行政法规《食品安全法实施条例》等,其他以部门规章或地方立法的形式出现。这种立法例本身主要存在几个张力:其一,添加剂监管是个系统工程,非一部门之力能够完成,需仰赖数个部门的协力,这就必然存在有效协调或有能力协调的问题,只有国务院有能力协调各级政府及其职能部门凝心聚力,但国务院在此方面出台的行政法规过少;其二,法律位阶较低的规章在行政处罚、行政强制措施等的规定上都受到严格的限制,因此,作为规章在设计监管制度及措施时必然自缚手脚,难以有效的执法措施担当复杂多变的监管情势及任务。

此外,监管依据还存在着规定模糊不清、立法空白、法律责任不科学等问题。“食品添加剂引发的食品安全问题的根本原因是我国食品添加剂违法的法律责任不完善。监管难度大、违法成本低成为食品添加剂违法行为人重要的利益考量。另外,立法规定,食品添加剂的使用以“确有必要”为原则,该原则为主观标准,比较模糊,是否需要评估?目前仅对“确有必要性”进行技术审查,没有从法律效果、监管成本上进行审查论证其必要性。

3、监管标准方面

食品添加剂监管离不开特定的标准,因为标准是判断添加剂的行为人是否违法的衡量依据。我国食品添加剂的标准由卫生行政机关制定,目前食品添加剂的使用标准是经过数次修改的GB27602014《食品添加剂使用标准》,添加剂标准的频繁修改和补充势必会影响到监管实效,造成执法人员疲于应付,难以熟知。此外,新品种标准采取单个公布的方式,食品添加剂新品种的标准基本采用的卫生行政机关以“公告”等其他规范性文件的形式逐一公布,客观上造成食品添加剂种类不集中.不便于学习掌握,特别给基层监管人员造成极大不便,这是食品添加剂标准在形式上存在的问题。

在实体内容上,食品添加剂标准问题重重。正如论者指出的“标准之间重复交叉和矛盾;食品中食品添加剂含量检测方法标准不能满足现有需要;缺乏食品用香料使用原则标准。当前,食品添加剂的数量限制问题、使用的特殊范围、某种添加剂能否用于特定、特殊的食品,比如军需品、糖尿病人食品等缺乏回应。在添加剂出现以前,人们的食品也是很丰富的,这就产生出对食品添加剂使用的必要性追问,因此,添加剂的使用应必须仅限于特定的、专门的食品。目前标准给出的使用范围失之较宽。另外,添加剂的快速检测标准不健全。监管执法中,由于缺乏某食品添加剂品种的快速检测标准,监管主体在执法中往往陷于被动。

从监管标准的数量上看.每个添加剂品种对应有单独的标准体系,随着添加剂新品种的“井喷式”递增,对应的添加剂使用标准越来越多。也就是说添加剂家族扩编带来了标准体系的增多。问题是,我们是否需要越来越多的食品添加剂?有发达国家允许的食品添加剂不超过1000种。“中国允许的种类有2300多种,涵盖了23个功能类别””。截至目前,添加剂的种类远超这个数字,添加剂的增多带来标准体系的增加,更引起监管层面的监管困难。可以说,在添加剂新品种的许可过程中,新品种许可过多,缺乏对监管成本的衡量和评估,这是监管品种及其标准过多产生的问题。

4、监管过程方面

监管主体依监管依据,根据监管标准展开监管活动,进行监管执法。执法监管中主要存在以下问题:其一,缺乏统一的监管程序规定。现有的《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《食品添加剂生产监督管理规定》等有关食品添加剂的法律法规更多地涉及各监管机关的权力和义务,这些专门性立法缺少食品添加剂执法监管的程序规定,执法人员只能适用《行政处罚法》、《行政强制法》等的一般程序规定,难以满足食品添加剂监管的特殊程序需要。

其二,监管措施、手段缺乏明确规定。监管主体对食品添加剂的生产经营者、餐饮经营者实施现场监督检查、实地核查、抽样检测、排查等程序性行为时,检查、排查的频率没有规定,若频率过繁,会影响相对人的正常生产经营也会造成执法力量疲于应付。此外,抽样检测时,抽样检测的代表性怎样保障,当下只能靠执法人员的自由裁量权,显然对结沦的真实、全面、客观性存有不利影响。就检测而言,相关检测机构数量不多,且检测时间过长,检测费用过高,严重影响执法监管效率。

声明:本文所用图片、文字来源《中国食品添加剂》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系

相关链接:添加剂,监管机制,监管依据,监管力量

本期新品推荐:食醋中不挥发酸分析质控样品、食醋中总酸分析质控样品、食醋中总酸分析质控样品,本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于方法验证和实验室间比对等实验室质量控制。

了解更多> >为了助力水质安全防线,伟业计量推出了新一代生活饮用水重金属检测——六价铬系列标准物质。本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。

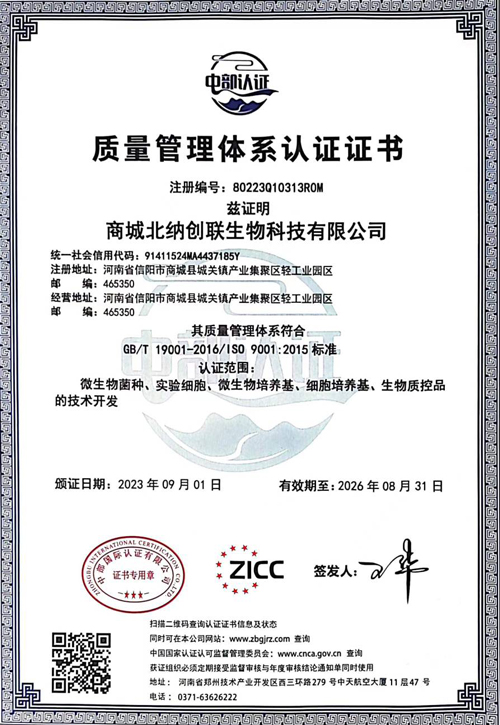

了解更多> >2019年8月7日,省调研组在商城县县长周哲的陪同下,莅临奥科集团现场考察指导工作。调研组一行在奥科集团总经理周婷婷的陪同下,在解说员郭甜甜的引导下,对奥科集团研发、行政及在建的豫南检测中心等区域,进行了现场考察,对奥科公司的标准物质研发、生产状况和检测中心实验室的筹建工作进行了详细的了解。

了解更多> >通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

登录后才可以评论