北方伟业计量集团有限公司

-

登录 |

-

官方微信 |

-

在线支付 |

- 网站地图

- 产品

- 帖子

- 新闻

- 课堂

- 文库

北方伟业计量集团有限公司

配制20份试剂空白溶液,按实验方法测定吸光度(0.011 73、0.009 64、0.008 87、0.009 28、0.011 83、0.008 76、0.007 63、0.010 43、0.012 63、0.010 12、0.012 05、0.007 97、0.008 35、0.010 31、0.011 70、0.007 46、0.008 97、0.010 58、0.008 92和0.009 67),得其标准偏差为0.15%,以3倍标准偏差对应的浓度作为方法检出限,为5.7μg/L。对3个不同浓度的溶液分别进行3次平行测定,并计算3次测定值的相对标准偏差,分别为1.89%、1.80%和0.62%,则仪器相对标准偏差为1.43%。

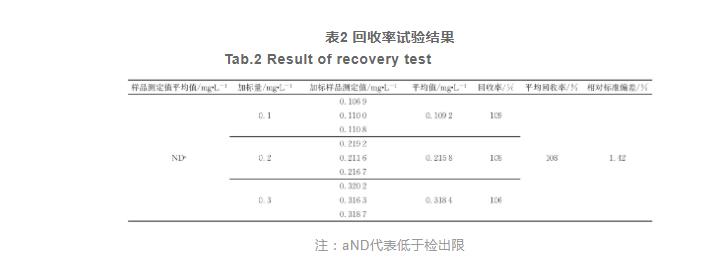

在模拟液中添加标准品进行了加标回收率的测定,实验结果见表2。样品中分别添加3个水平的标准品(0.1、0.2、0.3 mg/L),每个水平重复3次,计算出回收率分别为109%、108%和106%,因此该方法的平均回收率为108%,相对标准偏差为1.42%。所建方法的检出限、回收率及重现性满足测试要求。

本研究中,50%乙醇模拟迁移液中镁元素测定方法检出限为5.7μg/L,实际样品PLA杯盖中未检出镁,即PLA杯盖中迁移至50%乙醇中的镁含量低于方法检出限5.7μg/L。根据式(2)换算出50%乙醇模拟液中滑石粉的迁移量低于30μg/L,以20℃时50%乙醇密度为0.93 g/cm3计算,50%乙醇模拟液中滑石粉的迁移量低于32μg/kg。

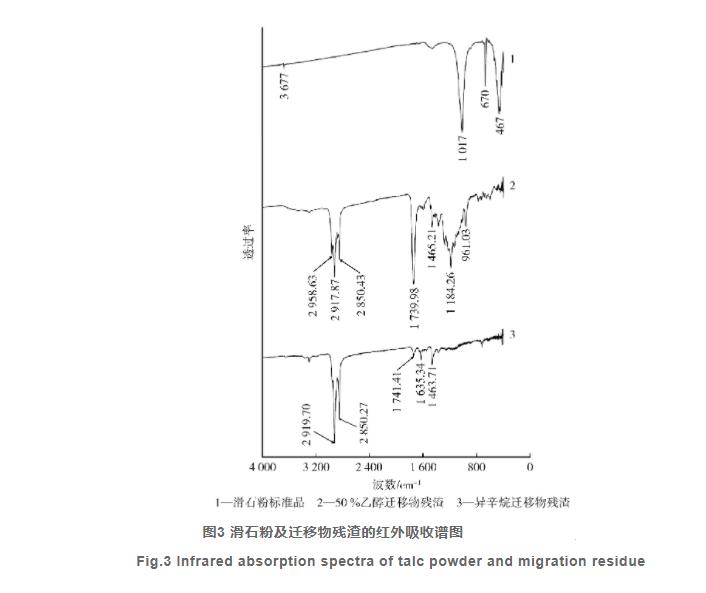

模拟迁移实验发现,PLA杯盖中的滑石粉在50%乙醇模拟液中的迁移量很低,但其是否残留在残渣中还需分析,因此对模拟液蒸发残渣中的滑石粉进行分析。红外光谱法具有测试速度快、样品用量少、不需要对样品进行繁琐的前处理等特点,用红外光谱法对塑料制品以及食品中滑石粉进行分析的研究较多,但是应用红外光谱法对PLA材料迁移残渣中的滑石粉进行分析的研究较少。本研究将模拟液蒸发干燥后,对残渣用溴化钾压片法进行制样,随后进行红外光谱测试。滑石粉标准品的红外谱图见图3中曲线1,由图可知滑石粉的特征峰主要有6个,波数分别为425、453、467、670、1 017、3 677 cm-1,其中1017 cm-1处的吸收峰最强,为Si—O的伸缩振动吸收峰;3 677 cm-1为结晶水的—OH伸缩振动吸收峰,670 cm-1为—OH的弯曲振动吸收峰;425、453、467 cm-1为Mg—O—Si的振动吸收峰。图3中曲线2、3分别为50%乙醇和异辛烷迁移物残渣的红外吸收光谱图。通过比较谱图发现,无论在50%乙醇还是异辛烷的迁移物残渣中都未检出滑石粉的红外特征吸收峰,提示我们迁移物残渣中也未检出滑石粉。

本实验利用原子吸收光谱法对食品模拟液中滑石粉的迁移量进行了检测,检测结果低于仪器的检出限;同时采用红外光谱法对迁移物蒸发残渣中的滑石粉进行检测,也未检测出滑石粉,说明滑石粉在食品模拟液中不易迁移。影响PLA杯盖中滑石粉迁移量的主要因素有二:其一是滑石粉的理化性质,滑石粉化学惰性,不溶于水、酸碱及乙醇等有机溶剂,因此,当PLA杯盖与食品接触时,其中的滑石粉迁移至食品的风险较低;其二是迁移过程中温度、食品/食品模拟物性质、接触时间等因素。本研究按照GB 31604.1—2015和GB 5009.156—2016的试验方法及条件进行试验,是根据待测样品的预期用途和可预见的最严厉的接触条件进行的模拟测试,因此能够反映PLA杯盖与食品接触过程的最极端的条件下滑石粉的迁移情况。

值得注意的是,由于成矿地区不同,滑石粉原料中可能含有一定量的伴生杂质石棉和石棉纤维,而石棉是Ⅰ类致癌物(明确了其致癌性的物质)。人们正是因为认为滑石粉中含有致癌物石棉杂质,进而对滑石粉的安全性存在顾虑。2017年10月27日,国际癌症研究机构(IARC)公布将不含石棉或石棉状纤维的滑石粉列入Ⅲ类致癌物(有对人类致癌性可能,但尚无充分的人体或动物数据)清单。目前,滑石粉的暴露途径主要有3种:经口摄入、呼吸暴露和皮肤接触。而滑石粉致癌的暴露途径主要为后2种。研究表明,滑石粉中含有的石棉吸入人体后,会附着沉积在肺部,可诱发石棉肺、胸膜间皮瘤、肺癌等肺部疾病,而在与皮肤接触的过程中,有关会阴部皮肤使用滑石粉是否会引起卵巢癌仍有争议。我国的国家标准GB/T 15342—2012《滑石粉》根据用途将滑石粉分为“塑料用滑石粉”“化妆品用滑石粉”“涂料—油漆用滑石粉”“造纸用滑石粉”等9个品种。其中只有“化妆品用滑石粉”的性能要求里提出不得检出石棉矿物。此外,我国在《化妆品安全技术规范》以及《化妆品用滑石粉原料要求》中也都明确规定了在化妆品中及滑石粉原料中禁止检出石棉。

滑石粉可能通过食品或食品接触材料被人体经口摄入。有研究表明,人体长期大剂量服用滑石粉会发生肾硅酸盐结石,肾功能不全者可能会出现眩晕、昏厥、心律失常以及异常疲乏无力等现象。根据GB 2760—2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》,滑石粉可以作为食品添加剂应用于凉果类、话化类食品的生产,其最大使用限量为20.0 g/kg,但滑石粉中不得检出石棉。2001年,联合国粮农组织/世界卫生组织指出滑石粉的日允许摄入量(ADI)不作特殊规定。滑石粉也可被用于食品接触材料中。在2002/72/EC-2002《欧盟委员会关于与食品接触的塑料材料和制品的指令》中,滑石粉在“第二部分添加剂清单”列表中。2019年,德国联邦风险评估研究所的《LII.塑料制品填充物(01.06.2019)》中指出,钠、钾、钙、镁、铝、铁、锆的硅酸盐或混合硅酸盐,但不包括石棉,是允许作为填充物的物质。我国GB 9685—2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品用添加剂使用标准》也已批准该物质用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等多种塑料材料及制品,但PLA并不在列。值得注意的是,不同于食品添加剂及化妆品中对滑石粉中禁止检出石棉的规定,食品接触材料中对滑石粉尚无禁止检出石棉规定。本研究中的生产PLA杯盖所用的滑石粉经专业检测机构检测未检出石棉。本研究表明,滑石粉在食品模拟液中不易迁移或有痕量迁移,这提示我们其迁移至食品的风险较低,相比之下,食品接触材料中滑石粉的安全性问题更需要关注的是对石棉等Ⅰ类致癌物的控制和监管。因此,我们也建议国家相关部门能够对食品接触材料中的滑石粉增加禁止检出石棉的规定,相应地,产品配方中含有滑石粉原料的,申报单位在产品申报或备案时,应提交该产品中石棉杂质的检测报告。

(1)滑石粉在食品模拟液中不易迁移或有痕量迁移;该结果可以由滑石粉的理化性质来解释,滑石粉不溶于水、酸碱及乙醇等有机溶剂,化学特性较为稳定,不易于发生化学反应;因此,当PLA制品与食品接触时,其中的滑石粉迁移至食品的风险较低;

(2)本研究利用原子吸收分光光度法测定了模拟迁移液中镁元素含量,从而计算出滑石粉的迁移量,并利用红外光谱法对迁移物蒸发残渣中的滑石粉进行了定性分析,为快速鉴别PLA中滑石粉的迁移,以及滑石粉安全性评价提供了科学的参考依据;

(3)建议国家相关部门能够对食品接触材料中的滑石粉增加禁止检出石棉的规定,产品配方中含有滑石粉原料的,申报单位在产品申报或备案时,应提交该产品中石棉杂质的检测报告。

声明:本文所用图片、文字来源《动物营养学报》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系删除。

2021年7月13日,澳大利亚联邦公报网站发布F2021C00652号公告,修订澳新食品法典1.1.2号标准《法典中使用的食品术语及其定义标准》。

了解更多> >通过敏感性分析可发现潜在的与发病风险密切相关的因素,从而为制定干预措施提供科学依据。本研究采用Spearman相关分析方法,从图4~图6可以看出,熟食因在厨房中与生猪肉发生交叉污染而导致居民罹患沙门菌病的风险与即食食品的准备率、猪肉消费量、初始污染浓度、不正确洗手率、菜刀和砧板的不当使用率等参数成正比。从生鲜猪肉的零售到消费过程进行分析,零售环节,生鲜猪肉的沙门菌起始污染浓度对患病风险影响较大;储存环节,室温储存情况下,患病风险与室温和储存时间相关;厨房烹饪环节,即食食品的准备率对患病风险影响最

了解更多> >本研究结果显示,每100万居民每年因生鲜猪肉厨房中交叉污染即食食品而罹患沙门菌病的人数约为4748人,若不考虑猪肉沙门菌污染和消费量的地区差异,按照全国14亿人口计算,则全国发病人数约为665万。毛雪丹等利用文献综述估计我国沙门菌的疾病负担,每年食源性非伤寒沙门菌发病约为903.5万人次,按照25%的病例因猪或猪肉导致进行计算,估计猪或猪肉导致的病例约为246.85万,略低于本研究结果。针对定量风险评估结果与流行病学估算的疾病负担不一致的情况,可通过找出并估计不确定性以解释明显差异的来源,EVE

了解更多> >优秀的食品安全文化,可以让员工在生产过程中一次性把事情做好,这样既可以保护消费者免受食源性疾病的危害,减少客户投诉、产品召回、工伤和员工流失,同时还可以提高工作效率、保护品牌声誉,以及避免财务损失、节约成本等。目前,不论是国际组织(如全球食品安全倡议)还是发达国家(如美国、澳大利亚、新西兰)以及食品企业(如沃尔玛、百事)等,都在积极推进食品安全文化建设。这是国际上提升和监管食品安全的一个新趋势,越来越多的国家和食品企业正在学习和借鉴。

了解更多> >食品安全文化是软科学。对于食品安全从业者来说,“文化”这种词的意思似乎有些模糊,甚至过于抽象。一般来说,食品安全从业者可能更愿意讨论具体的检测技术、食品安全标准和流程控制,人们通常把这些视为“硬科学”。而食品安全从业者可能不那么愿意使用与组织文化和人的行为有关的术语,也就是通常所谓的“软科学”。然而,回顾过去几十年来的食源性疾病趋势,可以明显地看到,“软科学”其实是最“硬”的。如果我们不能更好地影响和改变人的意识、信念和行为(即“软科学”),就无法在减少全球食源性疾病这一方面取得重大突破和进展。

了解更多> >通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

登录后才可以评论